Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 183

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ -١٨٣

- Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Pendahuluan

Frase ayat-ayat tentang puasa (ayat 183-187 Surat Albaqarah) terletak dalam suatu konteks tekstual dari al-Qur’an dalam mana Allah menjelaskan serangkaian ketentuan hukum syariah yang ditujukan kepada orang-orang beriman dengan seruan “Hai orang-orang beriman”. Pada lima ayat sebelumnya Allah menjelaskan beberapa sisi mengenai hukum kisas terkait kejahatan pembunuhan dan mengenai beberapa sisi hukum wasiat yang juga dikemukakan dengan menggunakan seruan “Hai orang-orang beriman”. Pada kelompok ayat yang sedang ditafsirkan ini, juga dengan seruan “Hai orang-orang beriman”, Allah menjelaskan kewajiban berpuasa Ramadhan dan beberapa segi ketentuan hukum mengenainya. Pada ayat lanjutan ayat-ayat puasa ini berikutnya Allah menjelaskan ketentuan mengenai larangan makan harta sesama secara batil dengan cara melakukan penyogokan kepada penguasa untuk mendapatkannya dengan jalan dosa.

Kewajiban Berpuasa

Ayat 183 menegaskan diwajibkannya satu bentuk ibadah yang disebut puasa (as-siyam) kepada orang-orang beriman, seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum mereka. Puasa dimaksud, sebagaimana dijelaskan dalam fikih, berbentuk menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami isteri dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti merokok atau minum obat sejak fajar terbit hingga matahari terbenam.

Ayat ini dimulai dengan seruan ya ayyuhal-lażina amanu (Hai orang-orang beriman). Kata seru “ya” yang berarti ‘hai’ dalam ungkapan ya ayyuhal-lażina amanu, menurut para ahli paramasastra Arab adalah kata seru untuk memanggil orang pada jarak jauh, atau yang sama dengan jarak jauh, seperti orang tidur.[1] Namun, terkadang digunakan juga untuk memanggil orang pada jarak dekat guna memberi penekanan dan menimbulkan efek panggilan yang lebih mengesankan.[2]

Orang beriman adalah orang yang dekat dengan Allah Swt, namun disapa dengan kata seru untuk jarak jauh guna menunjukkan bahwa isi pesan yang diserukan adalah amat penting dan agar efek sapaan itu lebih membekas. Frasa Ya ayyuhal-lażina amanu (Hai orang-orang beriman) digunakan sebanyak 89 kali di dalam al-Qur’an dan 11 kali di antaranya dalam surah al-Baqarah. Seruan itu menunjukkan bahwa isi pesan yang disampaikan berupa ketentuan-ketentuan hukum syariah yang khusus ditujukan kepada orang-orang beriman dan menunjukkan peralihan kepada tema baru yang belum disebutkan sebelumnya.

Pada ayat ini dan beberapa ayat berikutnya, hukum yang disampaikan adalah mengenai kewajiban melaksanakan puasa yang dalam terma al-Qur’an disebut as-siyam.

Pengertian

Kata as-siyam dan terkadang dipakai as-saum adalah bentuk masdar dari kata kerja lampau sāma. Secara harfiah kedua kata itu berarti menahan diri atau tidak melakukan sesuatu. Frasa nażartu lir-Rahmani sauman [Q. 19: 26] berarti “Aku bernazar kepada (Allah) Yang Maha Pemurah untuk saum, artinya menahan diri untuk tidak berkata-kata. Sāmat ar-rīh artinya angin reda (berhenti / tidak bertiup). Khailun siyam artinya unta yang tidak bergerak (tidak berjalan). Samat ad-dabbah ‘an al-akl wa al-jary artinya binatang itu berhenti (tidak) makan dan berhenti (tidak) berjalan.[3]

Dalam pengertian terminologi syariah puasa (as-siyam) adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami-isteri serta tidak melakukan hal-hal lain yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat melaksanakan perintah Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.[4] Perlu dicatat bahwa dalam al-Qur’an kata as-Siyam selalu digunakan dalam pengertian menurut terminologi syariah di atas seperti dalam Qs. 2: 183, 187, 196; 4: 92, 95; 5: 89; dan 58: 4. Sedangkan kata saum dipakai untuk menunjukkan arti diam (tidak berbicara).

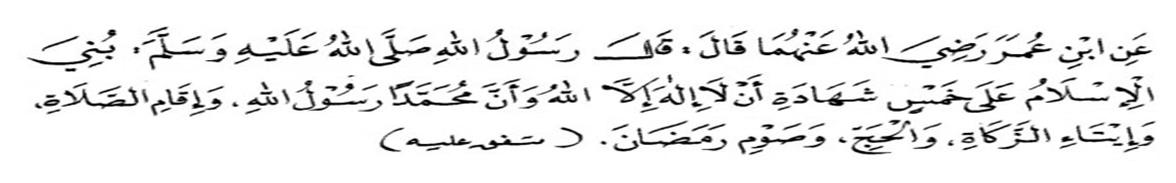

Puasa, yang pelaksanaannya pada bulan Ramadhan sebagaimana akan dijelaskan di belakang, menjadi salah satu dari rukun Islam yang lima seperti ditegaskan dalam hadits Nabi saw sebagai berikut,

Dari Ibn ‘Umar ra (diriwayat bahwa) ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: Islam ditegakkan atas lima dasar, yaitu kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa Ramadhan [Hadits disepakati al-Bukhari dan Muslim].[5]

Puasa Pra-Islam

Ayat tersebut selanjutnya menegaskan bahwa puasa juga telah diwajibkan di kalangan orang-orang sebelum Islam. Penyebutan bahwa puasa diwajibkan kepada umat terdahulu adalah untuk memberi penekanan arti penting puasa dan sekaligus memberi dorongan psikologis untuk mengamalkannya. Hal itu karena puasa itu adalah suatu ibadah yang berat sehingga dengan menyebutkan bahwa ibadah itu juga telah dilaksanakan oleh umat-umat terdahulu dimaksudkan akan memberikan efek psikologis bagi penerima perintah puasa bahwa puasa tersebut bukan suatu yang berat dan bukan suatu yang tidak lazim karena ia telah dipraktikkan juga oleh umat-umat lain terdahulu.[6]

Memang puasa merupakan sebuah institusi yang tua dalam peradaban manusia. Dikatakan bahwa puasa telah dikenal sejak zaman purba yang tidak diketahui permulaannya. Puasa telah dipraktikkan oleh orang-orang shalih dari Timur dan dari berbagai peradaban. Mereka melakukannya tidak hanya untuk memulihkan kesehatan dan menjaga kebugaran fisik, tetapi juga untuk mencapai iluminasi spiritual.[7]

Herbert Shelton (1895-1985) mengatakan bahwa puasa harus diakui sebagai suatu proses fundamental dan radikal yang lebih tua daripada cara lain apa pun untuk merawat organisme yang sakit karena puasa difungsikan pada dataran insting. Sejumlah filosof besar di masa lampau, seperi Hippocrates, Plato, Socrates, Aristoteles, dan Galenus memuji manfaat puasa. Paracelsus, salah satu dari tiga bapak kedokteran Barat, dikutip sebagai menyatakan, “Puasa adalah satu tindakan remidial terbaik.” Puasa diakui memiliki daya revitalisasi dan rejuvenalisasi yang menjanjikan.[8]

Bentuk-bentuk puasa dalam berbagai agama berbeda-beda. Ada puasa hanya berupa pantang dari beberapa makanan tertentu. Ada yang berupa tidak makan makanan jenis apa pun, tetapi masih tetap minum air. Ada pula yang berbentuk tidak makan dan tidak minum sama sekali, bahkan juga tidak melakukan aktivitas seksual. Dari segi waktu cara berpuasa juga beragam. Ada yang melakukannya dari sejak terbenam matahari hingga terbenam matahari hari berikutnya, seperti puasa Yom Kippur dalam agama Yahudi, tetapi hanya sehari saja. Ada yang melakukannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari pada hari yang sama. Bahkan ada yang melakukannya hanya menjelang tengah hari saja.

Orang-orang Arab pra Islam dan orang-orang Muslim awal mengenal puasa dari masyarakat Yahudi yang banyak tinggal di sekitar kota Madinah. Dalam sebuah Hadits diriwayatkan,

Dari Ibn ‘Abbas ra (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Nabi saw tiba di Madinah dan beliau melihat orang-orang Yahudi melakukan puasa hari Asyura. Beliau bertanya, “Hari apa ini?” Mereka menjawab, “Ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Oleh karena itu Musa melakukan puasa pada hari ini.” Lalu beliau bersabda, “Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian.” Lalu beliau saw mempuasai hari itu dan memerintahkan mempuasainya [HR al-Bukhari (ini lafalnya), Muslim dan Ahmad].[9]

Dalam Hadits-Hadits Muslim disebutkan bahwa puasa Asyura juga dilakukan oleh kaum Quraisy di zaman Jahiliah dan Rasulullah saw juga melakukannya sebelum beliau menjadi nabi. Barangkali masyarakat Arab pra Islam tersebut mengenal puasa Asyura itu dari komunitas Yahudi yang tersebar di Hijaz. Kemudian setelah berhijrah ke Madinah Rasulullah saw melakukannya dan memerintahkan umat Islam mempuasainya.[10]

Kalau begitu pertanyaan beliau tentang puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang beliau temukan di Madinah sebagaimana disebutkan dalam Hadits di atas adalah pertanyaan untuk mengecek puasa apa itu. Lalu setelah diberitahu beliau memerintahkannya karena beliau sendiri telah mengenalnya dan mempraktikkannya sebelumnya. Namun kemudian Allah mensyariatkan suatu bentuk puasa yang definitif, yaitu puasa Ramadhan, namun puasa Asyura masih tetap dapat dilaksanakan sebagai suatu ibadah sunat.[11]

Puasa Ramadhan disyariatkan pada tahun kedua dari hijrah Nabi saw. Sementara puasa Asyura diperintahkan beliau pada bulan Muharam tahun yang sama.

Puasa Ahlul Kitab

Orang-orang sebelum kamu dalam ayat di atas adalah Ahlul Kitab, khususnya orang-orang Yahudi. Dalam agama Yahudi terdapat beberapa macam puasa, di antaranya yang penting adalah puasa Yom Kippur yang dilaksanakan pada tanggal 10 Tishri (bulan ke-7 dalam kalender agama Yahudi atau bulan ke-1 dalam kalender sivil Yahudi). Puasa ini dilaksanakan sejak matahari terbenam pada hari sebelum Yom Kippur hingga matahari terbenam pada hari Yom Kippur tersebut. Puasa dilakukan dengan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan pasutri, tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai sepatu kulit.

Puasa Yom Kippur ini ditegaskan dalam Taurat, yaitu Kitab Imamat Orang Levi.[12] Beberapa penulis memandang bahwa puasa Yom Kippur inilah yang dimaksud puasa Asyura di mana Nabi saw menemukan orang Yahudi melakukannya saat beliau tiba di Madinah.[13]

Puasa lainnya dalam agama Yahudi adalah puasa Tanggal 9 Av (bulan ke-5 menurut kalender agama Yahudi) yang juga dilakukan sejak terbenam matahari hingga terbenam matahari berikutnya. Masih terdapat beberapa puasa minor yang dilakukan sejak subuh hingga terbenam matahari, yaitu puasa Gedaliah, puasa Esther, dan puasa 17 Tammuz (bulan ke-4 dalam kalender agama Yahudi).[14]

Dalam agama Nasrani tidak ada perintah atau kewajiban puasa. Cerita tentang puasa dalam agama ini adalah riwayat-riwayat Bibel (Alkitab) tentang puasa 40 hari Jesus dan puasa 40 hari Musa di Gunung Sinai. Lagi pula puasanya hanya berupa meninggalkan makan makanan tertentu atau hanya makan satu macam makanan saja.[15]

Hikmah Berpuasa

Bagian akhir ayat 183 menjelaskan hikmah berpuasa, yakni membentuk manusia yang bertakwa. Takwa merupakan gabungan sifat-sifat keimanan yang kuat dan sifat-sifat solidaritas dan kesadaran sosial yang mendalam. Pada permulaan surat ini (ayat 2-5) terdahulu digambarkan tentang orang bertakwa sebagai orang yang memiliki padangan hidup berlandaskan keimanan dan jalan hidup berasaskan kesalihan spiritual dan kesalihan sosial.

Pada surat 3 (Ali Imran) ayat 133-135 dijelaskan lagi ciri orang bertakwa dengan menekankan sisi kesalihan sosial dari ketakwaan. Jadi orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir dan melaksanakan ibadah yang khusyuk kepada-Nya. Namun dalam waktu yang sama orang bertakwa juga adalah orang yang memiliki komitmen tinggi untuk membangun solidaritas sosial dan memajukan kesejahteraan sesama terutama kaum yang lemah. Jadi puasa, di samping sebagai kewajiban agama yang harus dijalankan, juga sekaligus merupakan sarana pengokohan iman dan pembentukan sikap hidup yang memiliki kepedulian terhadap sesama.

Tetapi perlu diingat bahwa puasa tidak secara otomatis menjadikan pelakunya bertakwa. Oleh sebab itu di dalam ayat ini digunakan kata la‘alla yang menunjukkan harapan, artinya dengan berpuasa diharapkan terbentuk insan yang bertakwa. Untuk puasa itu benar-benar dapat membuat pelakunya menjadi insan yang bertakwa, maka puasa itu harus dilakukan dengan kesadaran yang tulus atas dasar iman kepada Allah dan mengharapkan ridha-Nya. Apabila dilakukan hanya sekadar sebagai adat kebiasaan dan rutinitas yang mekanistik atau juga hanya sekadar mengikuti tradisi lingkungan, maka puasa itu akan menjadi tidak lebih dari sekadar kegiatan fisik belaka dan tidak memberi makna simbolik dan nilai spiritual yang diharapkan. Terhadap hal ini Nabi saw mengingatkan dalam suatu Hadits yang diriwayatkan dari beliau,

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda, “Berapa banyak orang yang berpuasa yang dari puasanya hanya memperoleh lapar dan dahaga belaka dan berapa banyak orang yang shalat malam yang dari shalat malam itu hanya memperoleh lelah tidak tidur belaka [HR Ahmad], dan dinyatakan baik sanadnya oleh al-Arna’ut.[16]

Nabi saw juga menegaskan bahwa pelaksanaan puasa tidak dimaksudkan hanya sekadar terpenuhinya suatu kewajiban syar’i. Apa yang lebih penting adalah hasil dari menjalankan ibadah tersebut. Dalam sebuah Hadits diriwayatkan,

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang tidak meninggalkan berkata dan berbuat bohong serta kejahilan, maka Allah tidak memerlukan orang itu meninggalkan makan dan minumnya” [HR al-Bukhari].[17]

Hadits ini menekankan makna relijius puasa pada hasil yang diwujudkannya dalam prilaku yang baik. Apabila tidak menghasilkan prilaku yang baik, sebaliknya pelaku puasa masih tetap mengerjakan perbuatan tidak baik yang dalam Hadits ini dicontohkan dengan perbuatan dusta dan jahil, maka puasa orang itu tidak memiliki makna spiritual apa pun di sisi Allah. Di Indonesia tidak disangkal amat banyak orang berpuasa. Tetapi menjadi suatu ironi bahwa di tengah-tengah masyarakat yang rajin berpuasa itu sejumlah perbuatan dusta dan jahil, seperti korupsi misalnya, tetap marak dilakukan.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia termasuk bilangan negara yang tingkat korupsinya tinggi. Tampaknya tidak ada perbandingan terbalik antara puasa dan korupsi. Seharusnya semakin tinggi tingkat orang berpuasa, semakin rendah intensitas korupsi. Di sini mungkin ada suatu cara yang salah dalam melaksanakan puasa sehingga tidak membuahkan makna yang dimaksudkan oleh ibadah puasa itu sendiri.

Mungkin sekali puasa hanya dilaksanakan sebagai suatu rutinitas ritual yang dikerjakan secara otomatis belaka, sehingga tidak memberikan sentuhan ruhani yang membekas. Tampaknya, agar puasa dapat mencapai tujuannya untuk membentuk insan yang bertakwa diperlukan suatu perjuangan oleh pelaku dalam melaksanakan ibadah puasa yang berbasis pada keikhlasan dan ketulusan mencapai ridha Allah ini. Wallahu a’lam.

Catatan akhir:

[1] Ibn Malik, Syarh al-Kafiyah al-Syafiyah, diedit oleh ‘Abd al-Mun‘im al-Huraidi (Mekah: Dar al-Ma’m-n li at-Turas, t.t.), II: 1288; Ibn Hisyam, Mugni al-Labib ‘an Kutub al-A‘arif, diedit oleh ‘Abd al-Latif Muhammad al-Khatib (Kuwait: al-majlis al-Watani li as-Saqafah wa al-Funun wa al-Adab, t.t.), IV: 447.

[2] Ibn Hisyam, Mugni al-Labib ‘an Kutub al-A‘arīf, diedit oleh ‘Abd al-Latif Muhammad al-Khatīb (Kuwait: al-majlis al-Watanī li as-Saqafah wa al-Funun wa al-Adab, t.t.), IV: 447.

[3] Abu Hayyan, al-Bahr al-Muhit fī at-Tafsir, diedit oleh Zuhair Ja‘id (Beirut: Dar al-Firk li at-Tiba‘ah wa an-nasyr wa at-Tauzī‘, 1425/2005), II: 172.

[4] Rida, Tafsir al-Manar (Tafsir al-Qur’an al-Hakim), edisi Ibrahim Syamsuddin (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1426/2005), II: 114-115; Al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi (al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an), diedit oleh Salim Mustafa al-Badri (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), II: 183; dan az-Zuhaili, Mausu‘at al-Fiqh al-Islami wa al-Qadaya al-Mu‘asirah (Damaskus: Dar al-Fikr, 1431/2010), II: 498).

[5] Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Beirut: dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425/2004), h. 17, hadits no. 8, “Kitab al-Iman”; Muslim, sahih Muslim, edisi Muhammad Fu’ad asbd al-Baqi (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba‘ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi‘, 1412/1992), I: 32, hadits no. 16 [21], “Kitab al-Iman”).

[6] Al-Maragi, Tafsīr al-Maragi (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1365/1946), II: 68.

[7] (Bragg and Bragg, The Miracle of Fasting Proven Throughout History for Physical, Mental & Spiritual Rejuvenation (Ttp.: Bragg Health Sciences, 1998), h. 48).

[8] “History of Fasting,” http://www.allaboutfasting.com/history-of-fasting.html, diakses 05-09-2013.

[9] Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, h. 361, Hadits no. 2004, “Kitab as-Saum, Bab Saum Yaum ‘Asyura’”; Muslim, Sahih Muslim, I: 504, hadits no. 127 [1130], “Kitāb as-Siyam, Bab Saum Yaum ‘Asyura’”; dan al-Imam Ahmad, Musnad al-Imam Ahmad, edisi al-Arna’ut dkk. (Beirut: Mu’assasat ar-Risalah, 1421/2001), IV: 393, Hadits no. 2644; dan V: 35, Hadits no. 2831.

[10] Muslim, Sahih Muslim, I: 502, Hadits no. 113 [1125] dan 117 [1126], “Kitab as-Siyam, Bab Saum Yaum ‘Asyura’.

[11] Ibid, I: 502, Hadits no. 113, 115, dan116 [1125], “Kitab as-Siyam, Bab Saum Yaum ‘Asyura’”.

[12] The Holy Bible: Revised Standard Version (New York, Toronto, London: Thomas Nelson & Sons, 1952), Laviticus 23: 27 dan 32; Alkitab (Bogor: Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, t.t.), Kitab Imamat Orang Levi, pasal 23: 27 dan 32.

[13] Rida, Tafsir al-Manar, II: 115; Ibn ‘Asyur, at-Tahrir wa at-Tanwir, II: 174.

[14] Mengenai puasa dalam agama Yahudi lihat Husain, al-Islam wa al-Yahudiyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425/2004), h. 285-297; “Juwish Holidays: Fasting and Fast Days,” http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/holidaye.html.).

[15] “Christian Fast,” http://www.howtofast.net/spiritual/christianity.html.

[16] Ahmad, Musnad al-Imam Ahmad, XIV: 445, hadis no. 8856.

[17] Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, h. 1113, hadits no. 6057, “Kitab al-Adab”.

sumber: Tafsir Tahlily, disusun oleh MTT PPM, naskah awal disusun oleh Prof Dr H Syamsul Anwar.